老後の仕事はどうする?

定年後の働き方と仕事選びのポイントを解説

老後の仕事はどうする?

定年後の働き方と仕事選びのポイントを解説

老後(定年後)の仕事の選択肢は大きく分けて3つ

定年後の働き方は大きく分けて3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.継続雇用制度などを利用して引き続き現在の会社で働く

1つ目は、現在の会社で引き続き働く方法があります。

高年齢者雇用安定法の改正によって、各事業者には「65歳までの雇用確保措置」が義務化されました。これにより、各事業者は「65歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「65歳までの継続雇用制度」のいずれかの措置を講じる必要があります。また、令和3年4月の法改正により、70歳までの就業機会確保の措置を講じることが努力義務となっています。

参照:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」

継続雇用制度には、以下の2つがあります。

再雇用制度とは、定年時に一度退職し、現役時とは異なる賃金・雇用形態で雇用される制度のことです。定年後は勤務時間の短縮や雇用形態の変更など条件を見直すことが可能ですが、一方で賃金が下がる可能性があります。

勤務延長制度とは、定年後も引き続き雇用される制度で、原則として賃金や雇用形態の変更はありません。定年後もこれまでの収入を維持できますが、実施している会社は少数です。

まずは自身の勤めている会社に継続雇用制度があるのかを確認しておくといいでしょう。

2.違う会社に再就職する

2つ目は、これまで勤めた会社とは違う会社に再就職(アルバイト・パート含む)する方法です。

定年後の再就職は難しいのではないかと思われがちですが、これまで培ったスキルや経験、人脈などを活かして再就職している事例は少なくありません。活躍できる場所があるのなら、新しい環境でキャリアを築くのも一つの選択肢です。

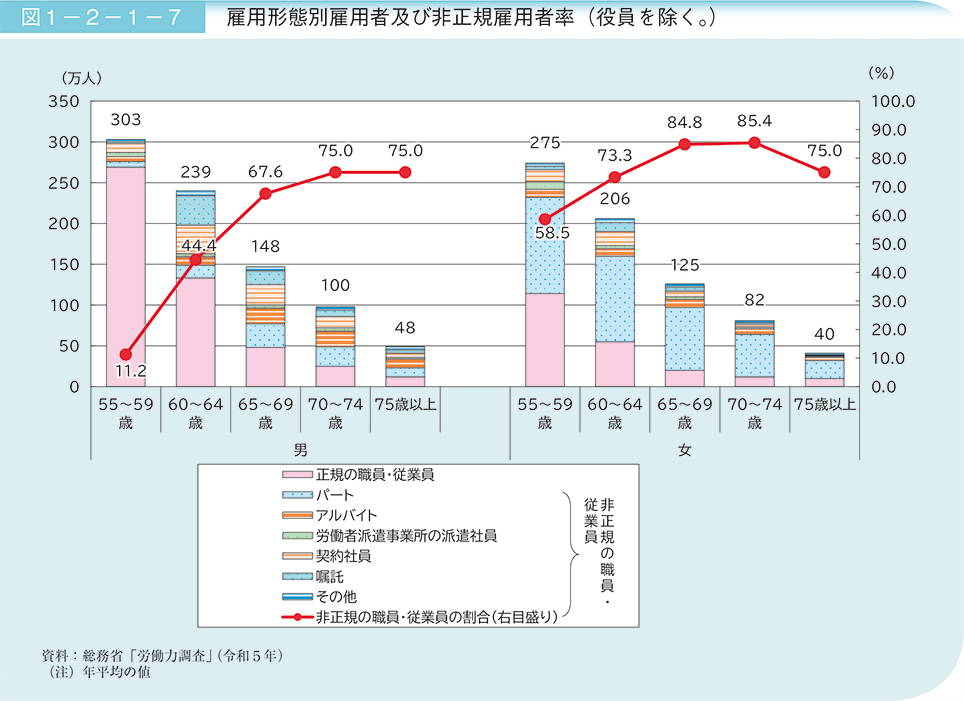

とはいえ、60歳以降になると、どの業界においても正規雇用者の割合はどんどん少なくなっていくのも事実です。

総務省の調査によると、60歳以降の雇用形態はパート・アルバイト・嘱託等の非正規雇用者が多い傾向にあります。

出典:総務省「令和6年版高齢社会白書」より第2節 高齢期の暮らしの動向(1) 1 就業・所得

定年後は正社員にこだわらず、パートも含めて仕事を考えたほうが働き方の選択肢は広がるでしょう。パート・アルバイトであれば、未経験の業界であっても採用される可能性があるので、新しいことにチャレンジしやすいと言えます。

3.独立・起業する

3つ目は、会社に勤めるのではなく、フリーランスや個人事業主として独立・開業して働く方法です。

これまで培ったスキルや経験を活かして独立するケースが一般的ですが、老後に一念発起して新しい事業を立ち上げるケースもあります。

日本政策金融公庫・総合研究所の「新規開業者の実態調査」によると、開業者のうち約2割は50代以上で開業しています。

また、開業者のうち、開業した事業に関連する仕事経験がある人は約8割、経験年数は平均15年となっています。そのため、開業したい事業に関して何らかの経験があれば、より安心できるのではないでしょうか。

加えて、定年退職してから開業のための勉強や資金準備を始めるとなると、想定以上に費用や時間がかかることも考えられます。独立や起業を考えている場合は、独立資金をためておく、副業や勉強で経験を積んでおくなど、現役時代から準備を始めておくことをおすすめします。

老後の仕事選びは「収入」「健康維持」「やりがい」をヒントにしよう

ここからは、具体的な仕事選びの方法を見ていきましょう。

令和2年の内閣府の資料によると、高齢者が働く主な理由としては以下の3つが挙げられています。

- 収入がほしいから

- 働くのは体によいから、老化を防ぐから

- 仕事そのものが面白いから、

自分の知識・能力を生かせるから

老後は仕事を通じたキャリア形成や成長よりも、収入の確保や自身の健康維持のほか、これまでの知識が役立つ仕事でやりがいを求める傾向があるようです。

では、収入や健康維持、やりがいといった要素を満たす仕事とは、どのようなものなのでしょうか?仕事選びのヒントを解説していきます。

参照:内閣府「2 就業の状況|令和2年版高齢社会白書(全体版)」

生活の土台となる「収入」はいくら必要?

収入は老後の生活基盤を支える重要な土台です。以下のポイントを確認したうえで、適切な仕事を選びましょう。

- 必要な労働収入は月にいくらか

- 候補にしている仕事では、

どのくらい収入が見込めるのか

まずは、退職金や公的年金を差し引いたうえで不足する生活費を計算します。いくらあれば生活していけるのか、「不足する生活費=必要な労働収入」を現役時代に計算しておきましょう。

また、候補にしている仕事ではどのくらいの収入が見込めるのかを確認しておくのも大切です。

以下のように、ご自身の状況にあわせて収入の見込額を確認しておくといいでしょう。

- 継続雇用制度を利用する場合:継続雇用制度利用時の雇用形態と賃金の条件を事前に確認する

- 再就職する場合:求人サイトや求人誌を確認し、地域の求人事情と時給の実態を調べる

- 独立・開業する場合:現役時代から副業を始めておき、独立を考えている業界・分野の収入水準を把握する。副業禁止の場合は、先行して独立・開業している人のブログやSNSをチェックし、先行者の収入実態を調べる

「健康を維持」できそうな働き方か?

定年後も心身の健康を保つために働く人も多くいます。快適な健康維持の方法は、人によって違うものです。ご自身の心と体に負担がなく、ゆとりを持てる働き方を探しましょう。

以下のポイントを参考に働き方を考えてみましょう。

【現在の働き方に心身共に負担が少ない人】

老後の仕事においても労働時間のベースは揃えつつ、負担を感じてきたら残業や日数を減らした働き方にしてみる。

【現在の働き方では心身に不安がある人】

労働時間を短縮できる雇用形態(パートやアルバイト)に変更する、作業負荷を軽くできる部署への異動や、違う職場への転職によって働き方を見直す。

仕事に「やりがい」を持てるか?

定年後は、やりがいや社会参加といった目的で仕事を探す人も多くいらっしゃいます。サービス業や教育業、医療・介護職など、社会と接点を持ち、社会に貢献することでやりがいを見出せる仕事は数多くあります。その中でご自身に適した仕事を選ぶには、ご自身が心地よいと感じられるかどうかが大切なポイントです。

たとえば、「接客で人と話すことが好きだから、自分と話すことで明るい気持ちになってもらえるとやりがいを感じる」という方もいれば、「作業は1人で行いたいけれど、制作物を通じて社会に貢献できることにやりがいを感じる」という方もいるでしょう。

やりがいの感じ方は十人十色。これまでの仕事経験を振り返りながら、あなたにとってベストな形を考えてみましょう。

定年後のセカンドキャリアに向けた多様な実践例

「人生100年時代」といわれる現在、定年後のセカンドキャリアには新たな挑戦の機会が広がっています。定年後のセカンドキャリアは、これまでの人生経験を基盤としつつ、新たな可能性を探る貴重な機会です。

現役時代の経験や専門性の活用方法、新たなスキル獲得の意義、そして趣味を仕事に発展させる考え方など、セカンドキャリアに向けた多様なアプローチについて解説します。

現役時代の経験や専門性を活かす働き方をする

仕事を通じて長年培ってきた経験や専門知識は、定年後のセカンドキャリアにおいても大きな強みとなります。

まずは、自身のキャリアを振り返り、どのような経験や専門性が社会で求められているかを分析することが重要です。業界や職種を問わず、培ってきたスキルや知識は、多くの場面で活用できる可能性があります。

例えば、リーダーシップやプロジェクト管理能力、専門的な技術知識などは、さまざまな形で社会に貢献できる価値ある資産です。これらの強みを活かせる場を探すことで、自身の経験が直接的に役立つ満足度の高い仕事に出会える可能性が高まります。

また、長年の経験に基づく洞察力や問題解決能力は、多くの組織にとって貴重な資源となるでしょう。このように、自身の強みを再認識しそれを活かせる場を発見することは、充実したセカンドキャリアを実現するための第一歩となります。

リスキリングによって新たなスキルを習得する

時代の変化に応じて、新たなスキルを習得することも重要です。昨今では「リスキリング」とも呼ばれ、既存のスキルを更新したり、全く新しい分野のスキルを身につけたりすることを指します。

リスキリングは、変化の激しい現代社会において、自身の市場価値を維持・向上させる有効な手段となります。

リスキリングを考える際には、まず社会のニーズや動向を研究することが大切です。

そして、自身の興味や適性と照らし合わせながら、どの分野でスキルアップを図るべきか検討します。

新たなスキルを身につけることで、現役時代とは異なる業界や職種にチャレンジする可能性も広がります。また、オンライン講座や通信教育、専門学校など、さまざまな選択肢の中から自分に適した学習方法を選ぶことも大切です。

老後の仕事は資格を取得するのもおすすめ

リスキリングの一環として、資格取得を目指すのもおすすめです。

特別な資格が不要な職種は未経験でも働きやすいため、再就職のハードルは比較的低いと言えます。一方で、資格を取得すれば資格手当が上乗せされたり、資格所持者として時給が高くなったりする職種もあります。

定年後は時間に余裕があり、資格取得のための勉強に取り組みやすくなります。さらなるキャリアアップを目指してチャレンジしてみるのも良いかもしれません。これまでの経歴を生かせる資格が取得できれば、再就職の際の大きなアドバンテージになります。

趣味などをきっかけに好きなことに取り組む

長年にわたってもっている趣味や興味を、セカンドキャリアの軸にすることも魅力的な選択肢です。まずは、自身の趣味や特技を客観的に見つめ直し、それらを仕事や社会貢献にどのように結びつけられるか考えてみましょう。趣味を仕事にすることで、楽しみながら収入を得られる可能性があります。

趣味を仕事に発展させる際は、その分野での市場ニーズや、自身のスキルレベルを冷静に分析することが重要です。また、趣味を仕事にすることで生じる可能性のある課題についても考慮する必要があります。例えば「趣味を仕事にしてしまうことで、かえって生活を退屈に感じてしまわないか?」などについて、考えを整理してみると良いでしょう。

一方で、適切にアプローチできれば、趣味を軸にしたセカンドキャリアは、心の充実と経済的な安定の両立を図る上で、理想的な選択肢となり得るのです。

老後に適職を見つけた人の実例を紹介

最後に、定年後の適職を見つけた人の実例を紹介します。

パターン1.特技を活かし、マイペースに無理なく働ける育児・家事代行をはじめたAさん

現役時代はフルタイムの会社員で、子育てと仕事を両立してきたAさん。

「子どもの独立と定年が同時にきてしまい、暇を持て余しているため何か仕事がしたい。とはいえ、人間関係が面倒な職場で働くのは避けたい」という思いがありました。

そこで、1人で作業できる育児・家事代行サービスに登録。長年働きながら家事・育児をしてきた経験を活かせることや、担当する顧客の数をある程度自分で調整できることからマイペースに楽しく仕事を続けています。

パターン2.これまでのキャリアと資格を活かしてフリーランスになったBさん

現役時代は、保険会社や証券会社などの金融機関で激務の日々を過ごしてきたBさん。

「キャリアがあるため老後も働きたいが、心身の余裕を持つためにもハードな働き方はもうしたくない」と思い、元々所有していた資格を生かし、フリーランスのFP(ファイナンシャル・プランナー)として開業しました。

これまでの経験と人脈を活かし、紹介やネットのプラットフォーム経由で相談を受けたり、書籍の監修をしたりして、無理のない範囲で働いています。

パターン3.契約社員として再スタートしつつ、趣味を副業に活かしているCさん

「老後はとりあえず慣れた職場で働きながら、今後の仕事をじっくり考えていきたい」と思っていたCさん。

会社の継続雇用制度を活用し、定年後は残業なしの契約社員として再スタート。収入は下がったものの、これまでと同じ環境で慣れた仕事を継続しました。

残業がないため、余った時間は趣味の小物作りを行い、作った小物類をネット販売する副業にも挑戦しています。継続雇用制度の期間が終わる前に、副業のネット販売を軌道に乗せたいと奮闘している最中です。

まとめ

高年齢者雇用安定法といった法改正や社会の変化、あらゆる業界で発生している人手不足によって、定年後に働くのは難しい時代ではなくなっています。

継続雇用制度の活用や、キャリアを活かした再就職・起業のほかにも、趣味を仕事としてセカンドライフを充実させるなど、選択肢は多岐にわたります。自分にとって何がベストな働き方か、迷ってしまうこともあるかもしれません。

そんなときは、今回お話した「適した収入」「適した健康維持」「適したやりがい」この3つのポイントを踏まえて考えてみてくださいね。

いまから少しずつ計画を立てて、無理なく働けるセカンドライフを目指していきましょう!

※この記事は2024年12月現在の情報を基に作成しています。今後変更されることもありますので、ご留意ください。

老後(定年後)の仕事の選択肢は大きく分けて3つ

老後(定年後)の仕事の選択肢は大きく分けて3つ

1.継続雇用制度などを利用して引き続き現在の会社で働く

1.継続雇用制度などを利用して引き続き現在の会社で働く

少子高齢化により、若年・中年層の生産年齢人口は年々減少しており、加えて、あらゆる業界では慢性的な人手不足が続いています。その一方で高齢層の労働力人口は増加傾向にあります。

そこで今回のコラムでは、定年後の仕事の選択肢と、仕事選びのポイントをわかりやすく解説します。老後に適職を見つけた人の実例もいくつか紹介していきますので、定年後の働き方のヒントにしてみてくださいね。

コラム監修 北國銀行 竹内 愛